Un mistero, custodito gelosamente per quasi 400 anni, è stato finalmente svelato. Purtroppo quanti ambivano a conoscerlo non sono ormai più in vita, primo fra tutti l’Imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I d’Asburgo. Leopoldo I ricevette un’eccellente formazione, in quanto destinato alla vita ecclesiastica, ma la sorte volle che succedesse al trono di Re dei Romani. La sua formazione fece sì che – nonostante conoscesse ovviamente diverse lingue prima fra tutti il tedesco, oltre al latino – usasse abitualmente l’italiano per esprimersi e l’italiano divenne con lui la lingua della corte di Vienna.

Questa formazione e la relazione privilegiata che aveva con il Sommo Pontefice – allora Innocenzo XI – gli permisero di ottenere quanto a nessuno era stato prima concesso.

Ma andiamo per ordine.

Nel lontano 1629 Papa Urbano VIII chiamò nella Cappella Musicale Pontificia Sistina tal Gregorio Allegri, le cronache dicono di lui che non avesse una gran voce, ma che era un valente compositore, nel 1650 Innocenzo X lo nominò Maestro pro-tempore della Cappella Sistina, La Cappella Musicale Pontificia, o Cappella Sistina è tutt’oggi il coro che accompagna in Vaticano le cerimonie presiedute dal Papa, le altre – celebrate dal Capitolo di San Pietro – sono accompagnate dalla Cappella Giulia (in servizio fino al 1980 poi, dopo un quarto di secolo di silenzio, reistituita nel 2008)

Gregori aveva già all’attivo diverse composizioni, ma poco dopo il suo ingresso nella Cappella Pontificia compose qualcosa di talmente eccezionale che, per difenderne il valore, fu emessa una bolla di scomunica contro chiunque avesse osato portarne la trascrizione fuori dalla Cappella Sistina: Il Miserere di Allegri. Questo brano, così potente, era eseguito durante il mattutino della Settimana Santa, in una Cappella Sistina avvolta dalla penombra, se ne può solo immaginare l’effetto.

Gregori aveva già all’attivo diverse composizioni, ma poco dopo il suo ingresso nella Cappella Pontificia compose qualcosa di talmente eccezionale che, per difenderne il valore, fu emessa una bolla di scomunica contro chiunque avesse osato portarne la trascrizione fuori dalla Cappella Sistina: Il Miserere di Allegri. Questo brano, così potente, era eseguito durante il mattutino della Settimana Santa, in una Cappella Sistina avvolta dalla penombra, se ne può solo immaginare l’effetto.

Il Miserere è un canto liturgico ben noto e diffuso, tratto dal Salmo 50 , ma questo di Allegri aveva qualcosa di eccezionalmente potente, pochissime le copie autorizzate, una per l’Imperatore Leopoldo I, ma nemmeno con una copia fedele all’originale i musici dell’Imperatore riuscirono a ricavarne lo stesso potente effetto. La bolla rimase in vigore fino al 1770, quando il furto vero e proprio fu compiuto ad opera di Wolfang Amadeus Mozart che – anche per altri meriti – non solo non fu scomunicato ma fu insignito da Papa Clemente XIV dell’Ordine della Milizia Aurata. Negli oltre cento anni che intercorsero dalla composizione alla trascrizione di Mozart furono – in realtà – molti a trascriverne la partitura, ma, a quanto pare, nessuno riuscì ad eseguirla sortendo lo stesso effetto, la differenza stava in tutto ciò di non scritto che era invece necessario, ossia gli abbellimenti che i cantori della Cappella Sistina aggiungevano all’opera, secondo una tradizione ed un sapere trasmesso oralmente e che non era – appunto – scritto nella partitura originale, ma che Mozart riuscì a trascrivere, in due giorni, il primo usato per la prima trascrizione ed il secondo, nella stessa settimana, per rivedere la partitura e correggere gli eventuali refusi. Da quel giorno si ebbe una partitura precisa del Miserere di Allegri, ma ascoltare l’esecuzione di quell’opera nella Cappella Sistina rimase comunque un privilegio appannaggio di pochi.

Il Miserere di Allegri cadde in disuso poco dopo il furto di Mozart, bisognerà attendere fino il 2011 per ascoltarlo di nuovo inserito nella liturgia celebrata da Papa Benedetto XVI per il Mercoledì delle Ceneri, per fortuna di questo evento esiste un video.

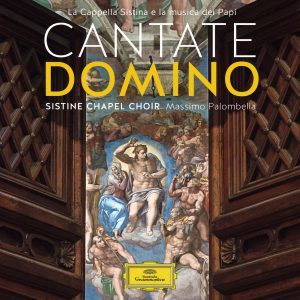

Dal 2015 è possibile ascoltare questo brano in tutto il suo splendore, grazie ad CD- ROM pubblicato proprio dalla Cappella Musicale Pontificia ed edito dalla prestigiosa e storica etichetta Deutsche Grammophon, dal titolo “Cantate Domino. La Cappella Sistina e la musica dei Papi”. “L’album, preparato con la speciale autorizzazione del Vaticano” si legge nel comunicato stampa della Santa Sede “comprende musica rinascimentale composta per il Coro della Cappella Sistina da Palestrina, Lasso e Da Vittoria, due canti gregoriani, nonché due prime registrazioni mondiali: il famoso Miserere di Allegri nella versione originale, secondo il Codice Sistino del 1661 e un Nunc dimittis attribuito a Palestrina, tuttora in uso durante le celebrazioni papali. Cantate Domino offre questi pezzi proprio come erano stati concepiti: in latino e incisi nel luogo per cui erano stati composti”.

Il mistero è finalmente svelato, ora non resta che predisporre un angolo in penombra e non troppo riscaldato, come doveva essere la Sistina al mattino presto attorno al 1640.

Buon ascolto.

EFG